|

关于赫图阿拉的好风水还有另一个传说。

有一天,努尔哈赤之父塔克世到赫图阿拉的一个村民家借宿,恰巧有两个道士也在那里。道士们对主人的盛情款待感激不尽,便向他们道出了一个秘密:“此乃非寻常之地。城北两个莲花池为神龙二目,八月十五莲花盛开之时,你可将祖先遗骨掷于莲花之上,花瓣即会闭合,如此,你的后人便会成为天下之王。”塔克世听罢此言,赶在那个村民之前将自己祖先遗骨投掷于莲花之上。只见满池的莲花含羞般地收起那鲜美的花瓣。村民来迟了一步,就这样,好风水被塔克世抢走了。努尔哈赤后来成为后金国的大汗,就是因为其父塔克世占了好风水。

后金第一都——赫图阿拉城的选址,是风水先生所预言的结果,清朝之前身后金国创建的必然性也由风水得到了证实。于是,清王朝的正统性在赫图阿拉城又一次找到了有力的依据。关于努尔哈赤祖先遗骨埋葬的故事有很多版本,而在此重要的是这些传说所具有的隐喻性效果。

风水先生提到的“神龙二目”(两潭荷花池)于日俄战争期间遭到俄军大炮的轰击,导致莲花池决堤,池水流出城外。1999年“恢复”赫图阿拉城时,首先恢复了“神龙二目”,以确保赫图阿拉的好风水。

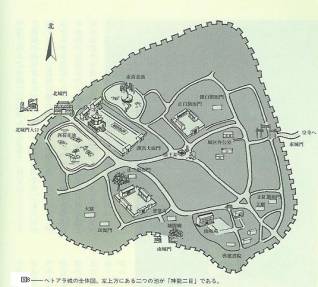

赫图阿拉城内的“神龙二目”

饶有兴趣的是,赫图阿拉城的复原工程自始至终有一位风水先生参与其中。手拿堪舆古籍和罗盘,在建筑工地上四处奔忙的他,给我留下了深刻的印象。赫图阿拉城原来是一个普通村庄,村子里原来有81座大小庙祠分散于村庄各个角落。施工开始后,全村居民搬迁异地,整个村庄一夜间被夷为平地,这些庙自然也不能幸免。据说,此后,工地上经常发生事故,比如,卡车出故障、经常有很多人出现头晕目眩现象等等。风水先生认为这是原来住在庙里的胡仙(狐狸)、黄仙(黄鼠狼)、长仙(蛇)、蟒仙等在作祟,于是,经领导批准,在城内一个角落修建了一座 “万神庙”,以便安置那些无家可归、四处游荡的神灵。

赫图阿拉城是新宾满族自治县利用满族的历史和文化开发旅游的重要一环。民俗知识在“传统文化”名义下开展的旅游开发中,获得了重要的位置。在这里,风水实践由日常的生活实践转为创造传统文化的实践,通常被禁止的各种“迷信活动”在这个特殊的空间获得了合法性。

由此可见,标榜“传统文化”的观光地,有时是允许暂时脱离国家意识形态的非日常空间。

赫图阿拉城内的万神庙

结语

今天,满族被定位为中国55个少数民族成员之一。在“传统文化复兴”之风盛行之际,很少有过关于何为满族传统文化的真正讨论。不管其构成如何复杂,清朝作为“异族王朝” 装点了中国帝国史的最后一个篇章,这个“异族”指的当然是“满族”。对于将自身认同诉诸于王朝历史的满族而言,他们的传统文化恰恰是他们的“源自历史的文化”。而对于地方政府和满族精英而言,再现辉煌的王朝史可能比恢复正在消失(经常是不得不在地下活动)的萨满教要重要得多。在这种语境下,满族已经超越了“少数民族”的框架,作为清王朝谱系承继者的身份出现,而王朝的正统性就意味着满族谱系的正统性,天命说与风水说作为其有效依据深深地刻印在满族的历史记忆中。(刘正爱 北京大学)

-------------------------------------------------------------------------------

[1]参见张荣明:《方术与中国传统文化》,学林出版社,2000年版,第350页。

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国社会学网 2008-08-04 10:33:51

【本文责编:思玮】

|