|

·特约栏目主持人语·

本期汇集的八篇文章,是我所供职的北京师范大学民俗学国家重点学科在职或输送到国内不同单位工作的同仁们,对国内民俗学学科建设工作的一次近距离温习的结果。我要肯定地说,这些都是作者个人的认识,不能全部代表国内各单位民俗学学科点的观点,但他们都毕业于北京师范大学,在中国民俗学和民间文艺学一代宗师钟敬文先生门下,经历了1997年国务院学位办学科目录的改革,又在此后的14年里,在所服务的985、211高校和科研院所或地方大学中,担任民俗学教学科研机构、国家重大科研项目或重点实验室的学术带头人,有些人还与国际一流高校同行长期从事合作研究,或者保持经常性的国际学术交流,具有国际视野,能够坚持继承和发展前辈开创的民族民俗文化主体性建设方向。在今年的新一轮国务院学科目录调整中,他们可以从历史的、比较的和全局的眼光,同时以本单位或相关单位各类不同个案为例,比较扎实地总结学科目录改革后民俗学(包括民间文学)发展的成绩与问题。在此,要感谢国务院学位办和北京师范大学领导把这项十分有意义的尝试交给我们做。

作为原钟敬文先生学术助手和北京师范大学民俗学国家重点学科的负责人,我对有机会暂时充任本次笔谈的主持人,深感荣幸和不安。感谢《温州大学学报》主编赵肖为先生这次为我们提供了发稿的平台,感谢温州大学人文学院黄涛教授的诚恳相邀。我把它看成是向作者和全国同行学习的一次绝佳机会,也是对这支民俗学团队在短时间内通力合作的能力和智慧的一次检验。

北京师范大学民俗学学科点是一个老国家重点学科,已成立62年,为国家培养了大批高层专业人才。学科创建人钟敬文先生的重大学术文化影响与终生不渝的教育奉献,熏染和锻造了他的中青年后学。与上世纪至今我国高校教育改革的历程一样,民俗学学科也经历了各种艰难坎坷,但也有不同的发展阶段。在20世纪,由于国家民族现代化进程和社会主义文化建设的需求,民俗学科在民间文学方面获得了较为充分的发展,取得了突出的成绩。在21世纪,民俗学科广泛融汇人文社会科学领域的资源,参与国家社会建设和文化建设,又体现出厚积薄发、整体进取的后劲,当然也在发展中暴露出一些弱项和困境,对此作者们都实话实说。当然这些意见所存在的罅漏在所难免,还要请同行专家补正。而我认为,这批作者之偏得,正在于他们有以上背景,所以对我国民俗学和民间文学建设工作的甘苦得失有比较长期的认识,也有各个侧面的衡量,还有对未来发展规划的真诚期待,他们的体会是在这个基础上得出的,绝非急功近利之作,因此应该会对全国同行有一定的参考价值。还有其他同行参加了这次团队工作,虽因时间关系未及形成文字,但我们照样会记住他们的贡献。在接下来的从容时间里,我们还会向更多的同行请教。

我的总体看法是,我们不能期待仅仅依靠一、两次国家学科的目录修订解决全部问题。在未来的五年或十年内,民俗学科能否出现同仁们所期待的理想发展状态,还需要内外部条件。外部条件不能选择,但我们能够选择自己。不管怎样,民俗学高等教育的从业者要有学问,也要有对中国实际的深刻认识;要关注国家社会的蓬勃发展,也要有世界眼光;要对我国民俗学的未来趋势有预测和描述的能力,也要对执行正确方案坚定不移;要参与相关体制、机制的改革,也要有为人民文化科学事业甘于沉潜、科学创新和勇于担当的精神,这些一样都不能少。有了这种学术自觉和社会自觉,中国民俗学科就能经受各种考验和挑战而一脉相承。

──董晓萍(北京师范大学文学院)

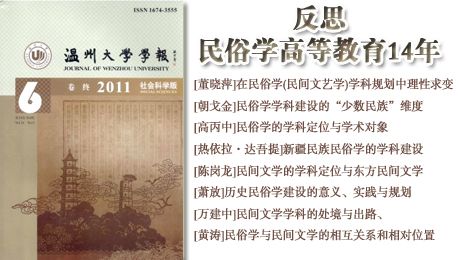

本专栏的文章篇目如下:

反思民俗学高等教育14年 董晓萍1-2

在民俗学(民间文艺学)学科规划中理性求变 董晓萍3-5

民俗学学科建设的“少数民族”维度 朝戈金5-7

民俗学的学科定位与学术对象 高丙中7-10

新疆民族民俗学的学科建设 热依拉·达吾提10-13

民间文学的学科定位与东方民间文学 陈岗龙13-15

历史民俗学建设的意义、实践与规划 萧放16-18

民间文学学科的处境与出路 万建中18-20

民俗学与民间文学的相互关系和相对位置 黄涛20-22

文章来源:《温州大学学报(社会科学版)》2011年第6期

【本文责编:思玮】

|